人生に「もし(if)」は、ない。

それは出会えるべくして出会ったのだろう。

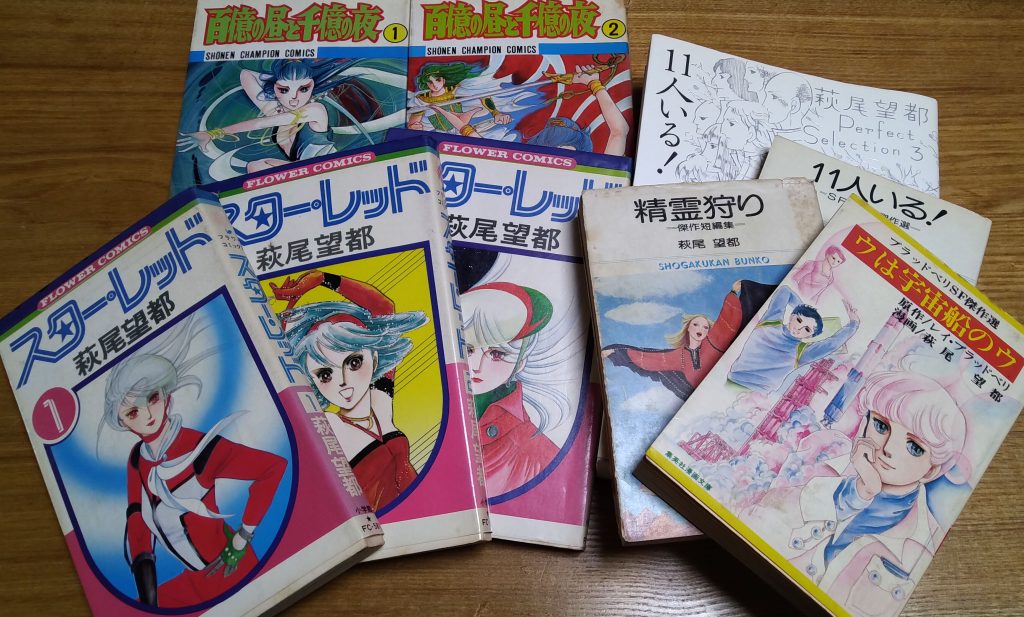

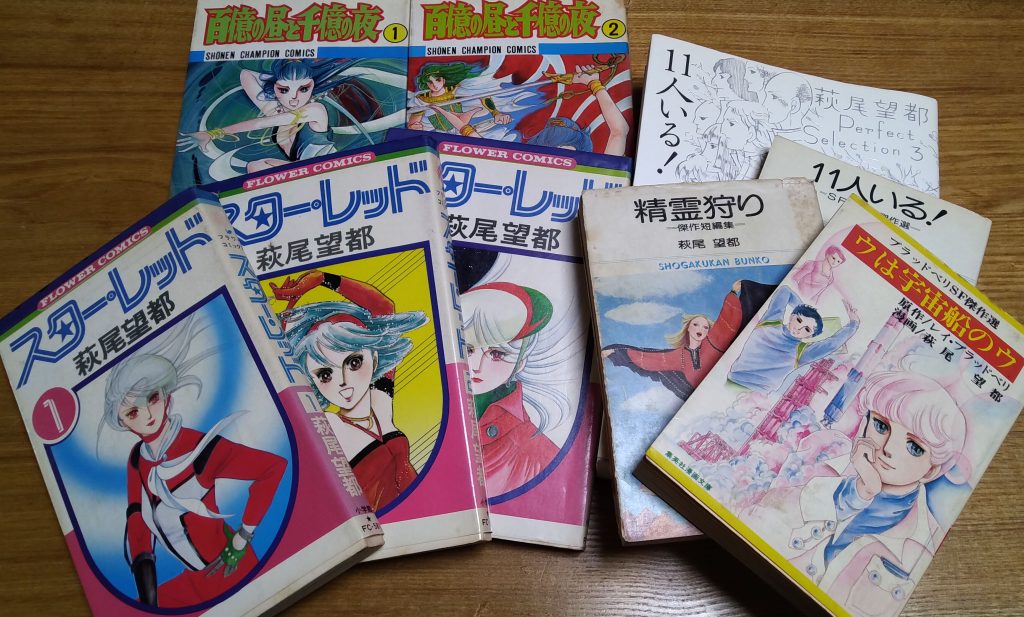

SF作家としての萩尾望都の名を世に知らしめた「11人いる!」は別冊少女コミック1975年9月~11月号に連載された。

1975年の冬のことである。

小学校5年生の私は小学校近くの耳鼻咽喉科に通院していた。その病院の待合室はたいへん混雑していてテレビからは大相撲中継、あたりには少年漫画や少女漫画、週刊誌などがいくつか並べられていた。その中に表紙の破れた少女漫画雑誌があり、宇宙の絵がちらりと見えていた。すでに「SF」というジャンルが自分の好きな小説やアニメ、漫画のカテゴリーであることは自覚していたし、妹がふたりいたので、自宅で「LaLa」や「なかよし」などの少女漫画誌を読むことに抵抗はなかったが、当時はまださすがに人前で少女漫画誌を手に取るのは「はずかしい」少年であった。でも、どうしてもその絵が気になり、なるべく目立たないように目立たないようにその雑誌を手に取り、ページをめくった。

それが「11人いる!」だった。

頭を殴られたような衝撃と、「目からうろこ」とはこのことだ。

こんなストーリー、表現世界があったとは。身体が弱くて、読書委員の少年「私」が少女漫画とSFの親和性にめざめた瞬間であった。

とはいえ、「はずかしい」は続く。なんとか通院中に「11人いる!」を無事読み終えることができたものの、少女漫画のコミックコーナーははるか近寄りがたく、万一同級生の男子、女子にみつかったらどうなるか考えただけで、それはそれは恐ろしい場所で会った。しかも、「はぎおもと」の「もと」も読めない少年である。うずくような気持ちを抑え込み、日々は過ぎていく。

が、神は私を見捨てない。

「11人いる!」は「大人向け」の小学館文庫として翌年の夏に刊行され、「続・11人いる!」も翌1977年に小学館文庫から出たのである。読みたい。思いは募る。

そして、中学校1年のとき、ついに「精霊狩り」を含めた小学館文庫の3冊に手を伸ばしたのであった。背中を押したのは「週刊少年チャンピオン」である。1977年8月、「百億の昼と千億の夜」の連載開始。少年誌に掲載する作家である。遠慮はいらない。

この世の春である。その年の暮れから翌年にかけて「百億の昼と千億の夜」は少年チャンピオンコミックスとして単行本化され、同級生たちに話を振っても(たとえ彼ら彼女らが読まなくても)問題なくなったのである。

そうなると、こっちも気が大きくなる。とはいえ、中学校からもっとも離れた書店に足を運び、「トーマの心臓」や「ポーの一族」を、心臓バクバク言わせながら立ち読みし、ついには書店主と目を合わせないようにしながらレジ台に差し出すのであった。

1978年12月にはレイ・ブラッドベリの同名短編集「ウは宇宙船のウ」と同じタイトルで集英社漫画文庫から萩尾望都による短編作品集が刊行される。

これには、(今様に言えば)、「萌えた」。

夢中になって読んでいたブラッドベリの作品が萩尾望都の少女漫画風SF作品になっているのだ。「ウは宇宙船のウ」「霧笛」「集会」「宇宙船乗組員」…。それらは「11人いる!」の世界であり、「精霊狩り」の世界そのままであった。SFすごい、ブラッドベリすごい、萩尾望都最高!

そして運命の時が来る。1980年3月、高校受験の直前に本屋の新刊コーナーに「スター・レッド」の第1巻が並ぶ。震える手。もちろん、少年誌以外の萩尾望都の連載作品のことなどなにひとつ知らない。まだ少女漫画誌を平気で買えるほどではなかったのだ。

白い髪、赤い目、赤い服。明らかにSFを感じさせる魅惑的な表紙とタイトル。

なんとか受験終了まで待って購入。

至福である。

私は「火星」に目がない。元をたどれば古田足日・作、田端誠一・絵のSFえどうわ「ぽんこつロボット」にあるような気がする。たしかあのロボットは火星に行ったのだ。しかし、自覚的に「火星」にとりつかれたのは「スター・レッド」のおかげである。それ以前、ブラッドベリの「火星年代記」や、古典中の古典バローズの「火星の大元帥カーター」やウエルズの「宇宙戦争」だって読んでいる。とはいえ「火星」を希求した作品として「スター・レッド」に勝るものはない。あるとしたら、後のキム・スタンリー・ロビンスンによる「レッド・マーズ」「グリーン・マーズ」「ブルー・マーズ」の3部作まで待たなければならない。

「スター・レッド」は初期の萩尾望都のSF作品の頂点にある。

さて、「スター・レッド」を21世紀にもなってまだ読んでいない幸せな読者のために簡単に紹介しておくと、時は24世紀。人類は他星系まで進出していたが、その他星系の人類とのかつての戦争により地上の多くが放射能により汚染し、人々は基本的にドームシティで不自由なく生活していた。レッド・星(セイ)は、ニュー・トーキョー・シティの上区のチーム(暴走族みたいな感じの)リーダー。美しき闘いの神であった。セイには隠さなければならない秘密があった。セイは白い髪を黒く染め、赤い目に黒目のコンタクトをつけた火星人の生き残りであった。火星での人類の末裔である「火星人」は、白い髪と赤い目が特徴で、人類の敵として十数年前に滅ぼされたと考えられていた。

火星は21世紀に人類の植民地として開発されたが、そこでは子どもが生まれなかったため植民は放棄され、その後は犯罪者の流刑地となっていた。やがて犯罪者送致も減り、放棄され、無人の惑星になったと考えられていた。

十数年前、再び火星に目が注がれ、新たな植民者を送り込み、ドームシティを建設することになった。しかし、到着してみると火星は無人ではなく、生存者がいて、彼らは地球ではまれなテレポーテーションなどの超能力をもつ人々になっていた。地球人たちは、この「火星人」たちが厳しい環境下で生き抜き、子孫を残してきたこと、その能力に注目し、火星人の子どもを実験体として確保したが、その結果、地球人と火星人の争いが起こり、火星人たちは滅ぼされたのである。

セイは、そのたったひとりの生き残りであり、徳永博士の娘として地球人のふりをして生きていたのだ。セイのほんとうの願いはひとつ。火星に戻ること。生き残りを探し、火星で生きていくこと。その思いは誰にも言えず、実現可能性もなかった。

そのセイの前に、エルグと名乗るひとりの青年が姿を現す。彼はセイの正体を見破り、そして彼女が断れない提案を…。

萩尾望都のSF作家としての傑作は、言うまでもなく「11人いる!」である。書きたい作品をはじめて自由に書いていいと言われて生まれた傑作であろう。漫画家としての確固たる地位を確立したのは「ポーの一族」に違いないが、読者の幅を広げた作品は「11人いる!」だ。

一方、SFファンタジーと言える「精霊狩り」シリーズは、軽やかな作風の中に、超能力者(精霊)を魔女狩りする社会を描き、風刺的な視点も持ち合わせていた。

光瀬龍原作の「百億の昼と千億の夜」に取り組んだのは、萩尾望都が書きたかったSF作品である「11人いる!」を経て、自分がどこまで書けるかを試したかったのではないだろうか。この作品で少女のような阿修羅王像を描き、宇宙の創世から終末の果てまでを光瀬龍の世界に乗って萩尾望都作品に仕上げたことで、オリジナルの「スター・レッド」を生む土壌ができたのではないか。同様に、ブラッドベリの「ウは宇宙船のウ」も、萩尾望都が書きたかった世界を広げるための作品群ではなかったろうか。もちろん、原作のある両作品とも萩尾望都に親和性があるが、その後の作品の深みは、このあたりにあるのではなかろうか。

そして「スター・レッド」は、そんな初期の萩尾望都SFの集大成であり、今も色褪せない傑作である。「百億の昼と千億の夜」の阿修羅王のようなセイとエルグ。宇宙の創世からの善と悪のありよう。超能力やマイノリティへの迫害。巨大な運命へのあらがい。時間と空間を超えた広い視点の物語と、小さな人間と人間の関係性の物語が織りなす世界観。

そして、「ポーの一族」や「トーマの心臓」を含む初期のすべての作品に共通するような「喪失感」。

萩尾望都の作品には常に「喪失感」がつきまとう。永遠に失われたパートナー、故郷、過去、時間、未来…。なにか失われたこと失われつつあることに対して主人公や登場人物はあらがい、苦悩し、闘い、時に喪失感を受け入れる。受け入れたことで希望が生まれることもあれば、受け入れたことでさらに失われることもある。

「スター・レッド」では、セイが失われた火星を希求し、エルグはセイの中に自らが失ったものをみる。狂ったコマンドは殺してしまった恋人を希求した。火星人の敵である火星人研究局のペーブマンでさえ、火星人に傷つけられたプライドを取り戻せない空白という動機を持つ。セイの喪失感は、エルグが理解し、セイのそばにいた人間である「詩人」サンシャインは漠然と気がつきセイの心の支えとなる。

喪失感と共感が、萩尾望都の宇宙には満ちている。

それが砂と岩の惑星・火星の赤く冷たい風景と通じ合う。

「スター・レッド」は難しい物語ではない。セイとエルグの失った者同士の恋の物語と言ってもいいし、超能力ものと言ってもいい。あるいは、人類をはるかにしのぐ深遠な宇宙の物語でもある。火星をめぐる地球人と火星人になってしまったふたつの人類の抗争の物語としてもいい。21世紀のSFとしても十分通じる設定と構成である。

現代の技術で、ハリウッド的なSF特撮映画に仕立ててもいい。配信サービス事業者が連続ドラマにしても立派に成り立つ。いやむしろ現代の映像技術があるからこそ、やって欲しいぐらいだ。

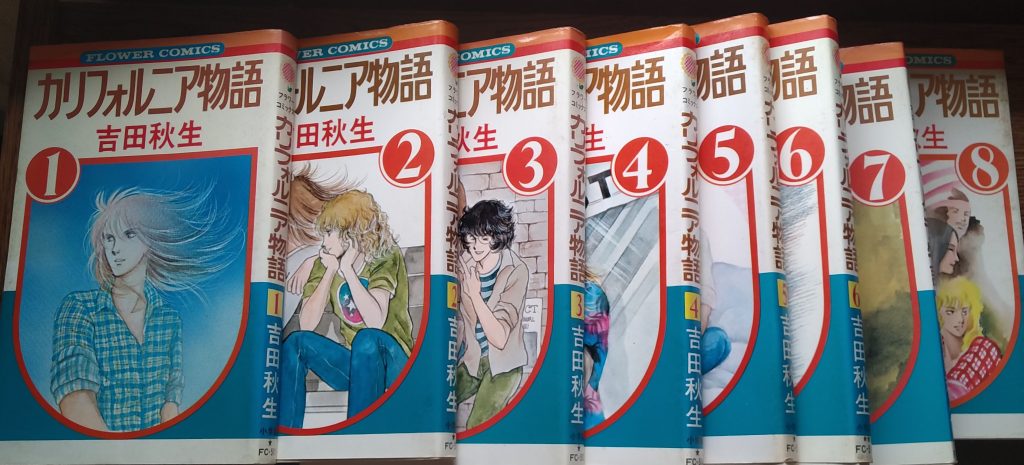

私的な話に戻そう。高校時代にもまだ少女漫画誌には手を出さず、次第に当時別冊的に出され始めていた「ビッグコミックスピリッツ」などを読み始めていた。SFといえばもっぱら創元、ハヤカワ、サンリオの文庫であり、テレビアニメは「ガンダム」がはじまり、「イデオン」「マクロス」と次第に年齢層を上げていく。出身地に映画館が1つしかなかったこともあり映画には恵まれなかったが、この時期には「未知との遭遇」や「スターウォーズ」もはじまっていた。少女漫画誌は相変わらず妹たちの「LaLa」や「なかよし」だったが、そこにはSFマインドを持つ清原なつのが作品を発表しはじめており、初期にはSF的作品を書いていたわかつきめぐみなども登場していた。

私が萩尾望都と再開するのは大学生になってからである。地方都市に進学し、精神的自由と開放を得て、無尽蔵に名画座で映画を見、そして、気になっていた少女漫画誌にも手を出し始める。「花とゆめ」「ぶーけ」「プチフラワー」など。80年代の新しい作家たちに交じって、「プチフラワー」に萩尾望都の姿があった。それはまた別の話である。

もし、小学校5年生のあの日、「11人いる!」の扉絵に出会わなかったら、今ごろどうなっていたのだろう。「スター・レッド」を手に取らなかったら、どうなっていただろう。

考えること自体がナンセンスだ。

いまだに(主に海外作品だが)SF小説を追いかけ、少女漫画とよばれるカテゴリー(もはやそんなカテゴリー分け自体がナンセンスになってきたが)に傾倒し、飽きることも倦むこともない人生を送っていられる。小説や漫画や映画といったコンテンツの中で、限りない世界を楽しみ、いくつもの世界を楽しめる。

その扉を開けてくれたのは、間違いなく萩尾望都の作品だったのだ。

そして、そのなかで、人間社会におけるマイノリティやカテゴライズへの偏見や差別に対する立ち位置を教えてくれたのも、萩尾望都の作品である。

いまこそ、あらためて萩尾望都を。

そう願ってやまない。

「11人いる!」 小学館文庫版1976年7月

「精霊狩り」 小学館文庫版 1976年12月

「続・11人いる!」 小学館文庫 1977年

「百億の昼と千億の夜」 少年チャンピオンコミックス 1977年11月、1978年1月

「ウは宇宙船のウ」 集英社漫画文庫 1978年12月

「スター・レッド」 フラワーコミックス 1980年3、6、8月