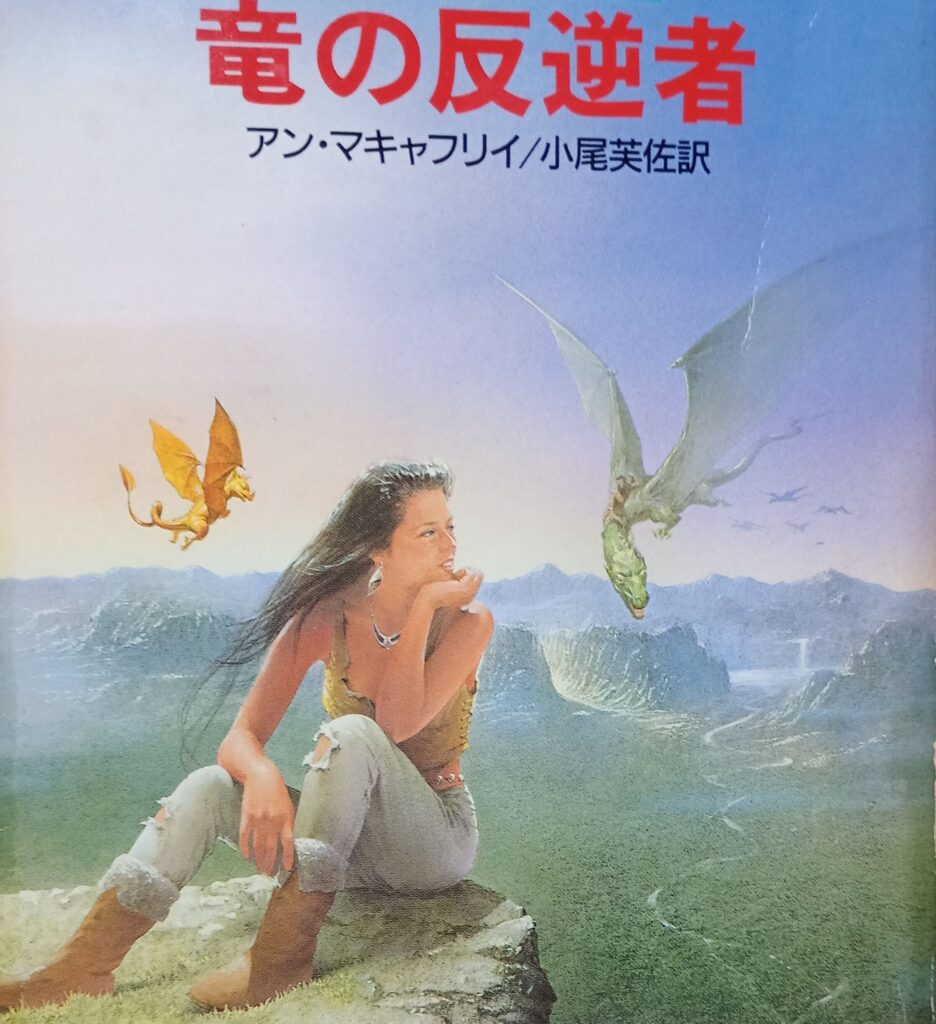

THE RENEGADES OF PERN

アン・マキャフリイ

1989

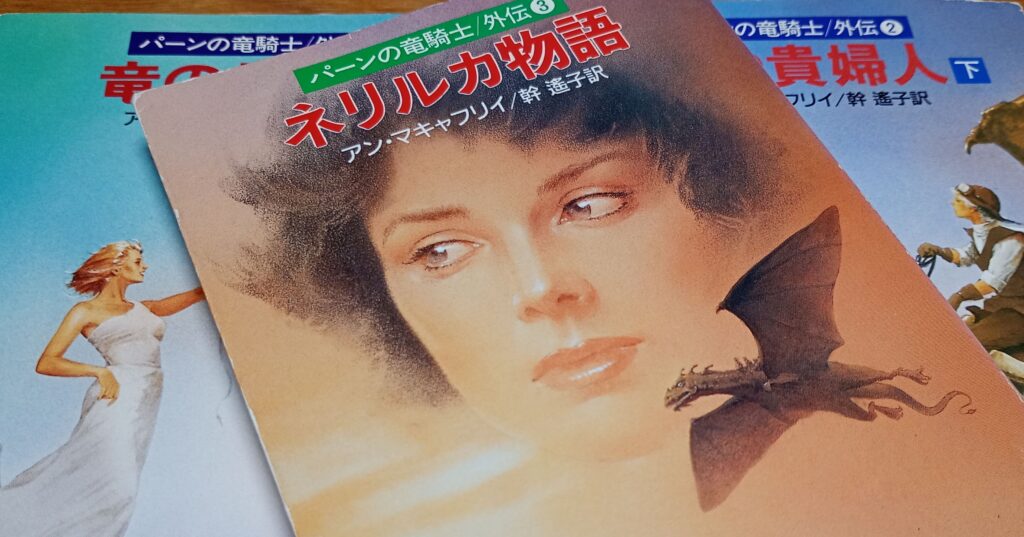

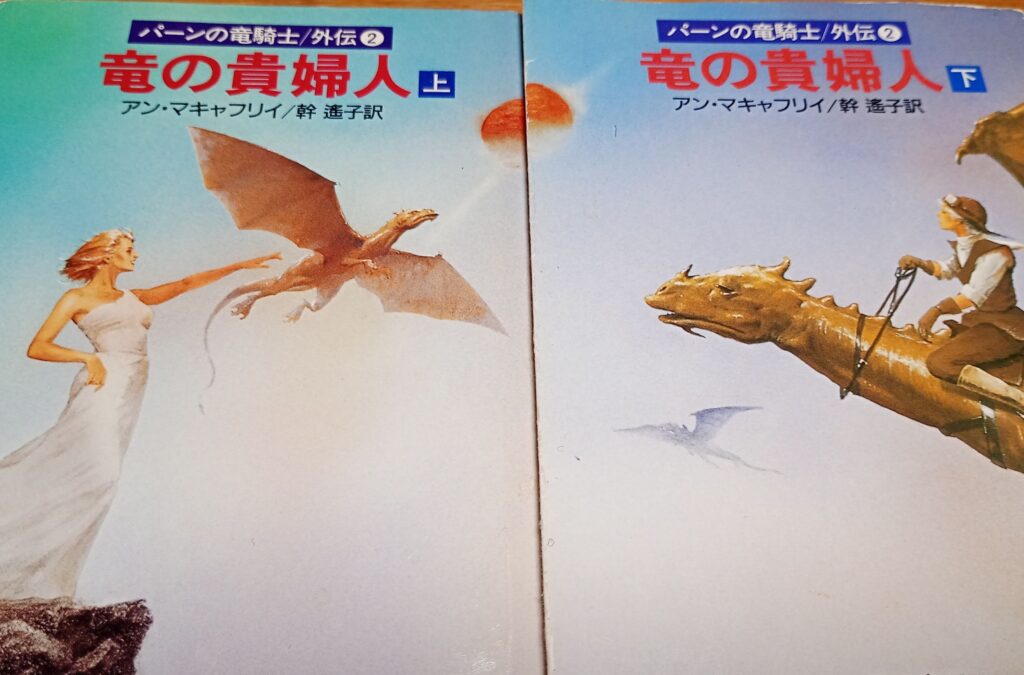

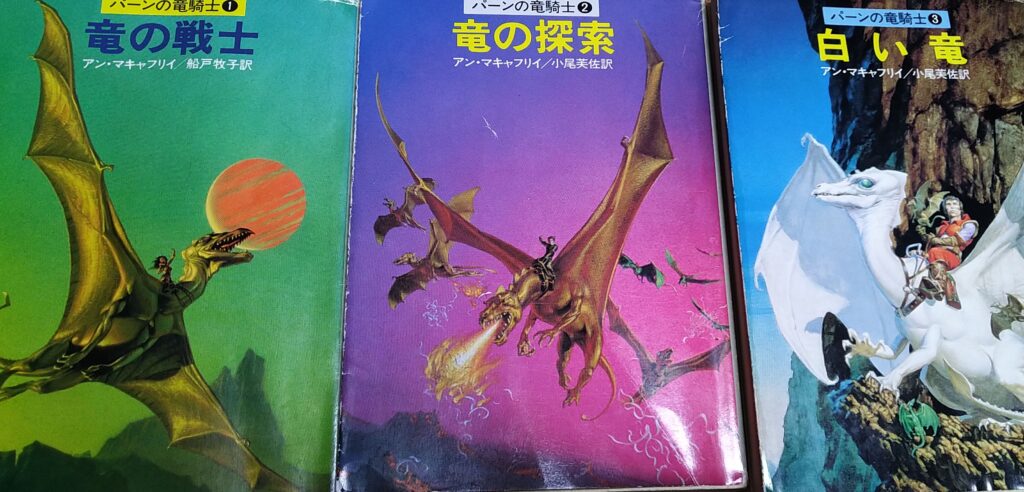

パーンの竜騎士シリーズ本編第7作「竜の反逆者」は、最初の3部作「竜騎士篇」、次の3部作「竪琴師篇」の時の流れをその直前からその後までを俯瞰する作品となっていると同時に、パーンの竜騎士シリーズの終結に向けた最初の作品となっている。

もともと本シリーズは、人類の植民星で竜と竜騎士が中世的な文明社会において周期的に宇宙から降ってくる脅威から人々を守るために闘うという、SF的背景をもったファンタジー作品である。宇宙航行種族としての人類の科学技術や知識、文化は、このパーンという植民星ではとうに忘れられ、かろうじておぼろげな記録はあるものの、人々はこの星で脅威と戦いながら生き抜くために必死だったのだ。竜騎士は竜とともに戦う。城砦の太守は城砦を守り、その領民を保護する。竪琴師は音楽を奏で、同時に、物語を語り、パーンの文明的規範を教え、情報を蓄えて伝える。そのほかにもギルド的な各工舎が農業や畜産、医療、鉱業、手工業などの技術を保持し、社会を維持していた。

竜騎士の暮らす大巌洞、城砦、各ギルドの工舎という3つの社会構成要素でパーンの世界は成り立っている。

前6作品には、主に竜騎士、城砦の人々、竪琴師をはじめとする各ギルドの人々が登場人物であった。しかし社会には、大城砦の庇護のもとで小さな城砦で暮らす人々、あるいは隊商を組み城砦から城砦へと商売を生業とする者たちもいる。あるいは、なんらかの理由で「所属」を失った者や、その結果流浪者になった者、犯罪者になった者もいる。

とりわけ第1作「竜の戦士」の始まりの頃は、脅威の長い長い休息期間の結果、一部の竜騎士などを除いては、もうパーンの脅威は去ったと皆が考えるようになっていた。脅威は伝説となり、物語の世界になりつつあったのだ。そして、世界はある意味で自由を謳歌していたとも言える。

規律は乱れ、野望を持つ太守の中には、他の城砦を制圧し、領地を拡大しようというものさえも出てきた。しかしやがて宇宙から糸胞が降り始め、社会のお荷物と思われていた竜騎士が再び脚光を浴び始める。社会は一気に本来の社会体制に戻ることを求められる。

本作は、そんな時代の変革期に生きることとなった「人々」と「暮らし」に焦点を当てる。

古い大城砦のひとつテルガー城砦の太守の異母姉セラは、自らがテルガー城砦を取り仕切れないことから城砦を飛び出し、自らが城砦の太守となる大望をいだき、流浪の旅にでる。そして、所属する城砦を持たないセラは生きることに苦労することになる。持ち前のカリスマ性で暴力性で同じように無宿の者たちをまとめ、盗賊集団を組織していく。

隊商のリーダーの息子で若きジェイジは城砦から次の城砦に向かった直後にはじめての糸胞の襲来に遭遇する。父親が城砦から届いた竪琴師からの「糸胞が降る」という伝言を真に受けずに引き返して城砦に避難しなかったことによって起きた悲劇であった。隊商は壊滅。城砦は自らの城砦民を守ることに必死で品物や手段をうしなった隊商の人たちは受け入れられない避難民となってしまう。恥辱と苦況のなかでジェイジはこの新たな状況に対応しながらふたたび商人として生きていく道を探す。

長い時間の経過の中で、セラとジェイジに接点が生まれる。アラミナという竜の言葉が聞こえる希有な能力を持った少女の存在である。

このセラ、ジェイジ、アラミナを物語の中心として、これまで登場した竜騎士たち、竪琴師たち、城砦の太守たちの正編6作の流れを辿りつつ、パーンという世界が描かれていくのである。もう、ここまでの読者へのご褒美にしか思えない。

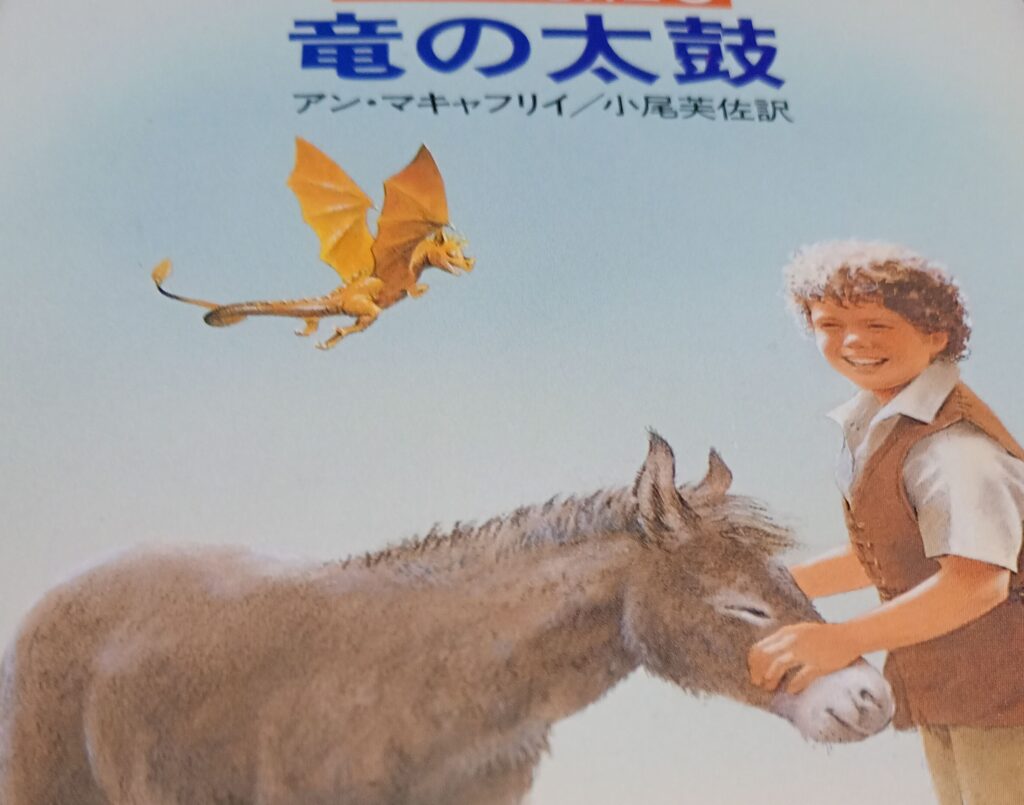

そして、「竜の太鼓」のあとにつながり、次の物語の幕開けになる。

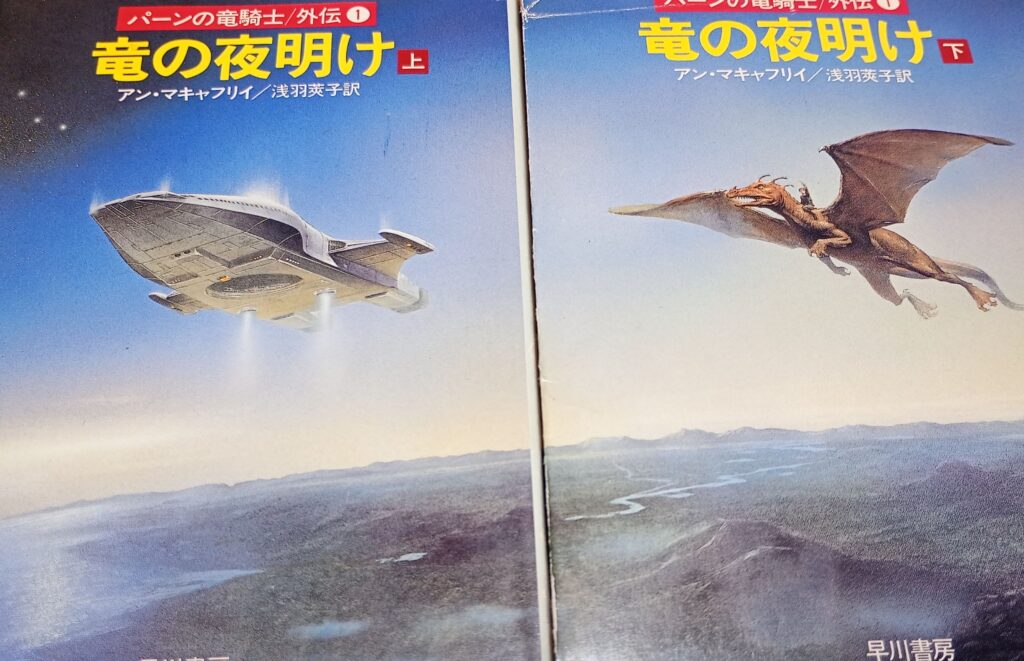

それは、「竜の夜明け」で語られたパーン前史ともつながる物語である。数千年の歴史がここに接点を持つのだ。

すごい。いいね。楽しい。ここまで読んできて良かった。

ファンタジーとSFの見事な融合。

シリーズ1作から順番に読んで!