夢の蛇

DREAMSNAKE

ヴォンダ・N・マッキンタイア

1978

旅と成長の物語である。時は未来。場所は地球。核戦争が起こってずっと後の世。異星人がドーム都市「中央」に住む地球人と接触している時代。生命科学をほそぼそと守り、研究し、治療師を養成する田園地帯。治療師は3種の蛇を連れる。蛇は生きた化学工場として解毒、治療、そして、苦しむ人に夢を見させる。「スネーク」という象徴的な名を与えられた若き治療師は、砂漠地帯まで人々の治療に出向き、夢の蛇を失い、すべてを失い、希望を取り戻し、未来を希求し、夢の蛇とその秘密を取り戻すため、時々は苦しみの中に自分を見失いそうになりながらも、その時々に彼女を求め、彼女に信を寄せる人たちから希望を受け取り、前に進む。

それは、旅の物語である。砂漠地帯、採掘地帯、山腹地帯、田園地帯、都市「中央」、破壊されたドーム…。夏から冬へ。見慣れぬ植物、違う文化の人々との出会い。傷ついた者たち、傷つけた者たち。

それは、成長の物語である。人を救うことができるという自信。人を救うことができなくなったという絶望。人に信頼されるという苦しみ。彼女の一歩一歩が、彼女自身の軌跡であり、成長である。

設定はありふれたものだ。小道具だってありふれている。それほど大きな事件が起こるわけでもない。世界の説明さえ、ない。ご都合主義かも知れない。

科学は、人が使うものだ。知識は伝えなければ、生きることはない。

このふたつだけを柱に、静かに治療師の旅が続く。

短編でも十分な話だが、長編になってこそ、その長い旅に人々は感動する。

ところで、本書を読んでいるうちに、キャラクターや風景が萩尾望都の漫画になってしまった。萩尾望都が書いたと言っても通じるような話なのである。

萩尾望都の書く「スター・レッド」や「マージナル」などが好きな人には、特におすすめする。

ヒューゴー賞/ネビュラ賞受賞

(2004.6.28)

ソンタクいたしま

丸目はる

シャドウ・オブ・ヘゲモン

シャドウ・オブ・ヘゲモン

SHADOW OF HEGEMON

オースン・スコット・カード

2000

「エンダーズ・シャドウ」の続編。主人公は、エンダーの部下・ビーン、ペトラと、エンダーの兄ピーター・ウィッギン。前作「エンダーズ・シャドウ」はビーンの物語であった。舞台は主にバトル・スクールであり、ビーンのみが、子どもでありながら大人の社会を知り、大人と交渉し、生き抜くことを考え続けていた。ビーンは、異星人との戦争が終わった後、人類社会がふたたび分裂し、戦争につながる権力争いがはじまることを予見していた。ビーンはまた、バトル・スクールをはじめ少年将校として集められ、教育されていた戦略の天才児たちが、その国際政治に巻き込まれるであろうことも予見していた。

それゆえにエンダーは、姉ヴァレンタインとともに、植民船に乗り、現代の地球から隔離される。

本書は、ビーン、ペトラ、ピーターという子どもたちが、大人社会で子どもという「差別」を受けながら、社会に対峙し、対応し、生き延び、そして、自らの成長と、社会への関わりを深めていく話である。

同時に、現在の国際政治の延長にある権力闘争ゲームでもある。著者があとがきで書いているとおり、「三国志」ゲームに似ている小説なのだ。

主人公たちの成長はそのまま社会への関わりであり、権力闘争でもある。もちろん、そこに大人達の権力闘争があり、主人公たちは、その権力闘争に介入し、物語を成り立たせる。まさしく「三国志」である。

近未来の話であり、ロシア、中国、インド、パキスタン、タイ、フィリピン、ブラジルなど現在の延長にある国家が実名で出てくる。だから、現在の、現実の紛争や国際政治との対比をどうしても考えてしまう。もちろん、著者も考えてのことだろう。

著者であるカードは、アメリカに住んでいる。しかし、アメリカは、風景としてしか登場しない。アメリカへの皮肉は混ざっているが、本書を未来予測として考えるのは無理があろう。

SFとして本書がおもしろいかどうか。それは、分からない。

「エンダーのゲーム」を読み、その結果、「エンダーズ・シャドウ」を読み、出ているから、本書を読んだのである。この続編はあと2冊用意されているという。出れば読むのだろう。しかし、本書が傑作であるとは思えない。「エンダーのゲーム」を読んだ人への著者からのささやかなプレゼントだと思えばいいのではないか?

(2004.6.22)

エンダーズ・シャドウ

エンダーズ・シャドウ

ENDER’S SHADOW

オースン・スコット・カード

1999

「エンダーのゲーム」の主人公は、エンダー・ウィッギン。非情な天才の兄と、心優しい天才の姉を持つがゆえに、本来許されざる3人目の子・サードとして生まれ出た天才児。期待通りに、天才であり、兄の完璧な攻撃性に加え、他者への真の理解・共感を持つ二重性のある存在として育ち、究極の兵士として育てられ、異星人との戦争を終わらせる指揮官となった少年。

本書「エンダーズ・シャドウ」は、「エンダーのゲーム」に出てくるもうひとりの天才児であり、エンダーにもうひとりのエンダーとなる少年と見られ、それでもなおかつささやかな脇役であったエンダーより年下の少年ビーンの物語である。

ビーンはエンダーの対極として語られる。いや、ビーンの視点で物語は進む。それは、「エンダーのゲーム」の謎解きであり、楽屋話である。わずかな情報から全体を構成し、推論し、理解するビーンゆえに、「エンダーのゲーム」の舞台は解体され、再構成されていく。「エンダーのゲーム」の読者にはたまらない物語である。

この解体、再構成ゆえに、「死者の代弁者」からはじまる3000年先の未来シリーズとは別に、来世紀の国際政治を描く「シャドウ」シリーズが幕を開ける。

異星人との戦争という事態にとりあえずの協調を果たした人類社会。しかし、その戦争は、エンダーらによって終わりを迎える。それは、同時に紛争と陰謀、欲望と私利に満ちた国際政治の再開でもあった。エンダーが、エンダーゆえに現実社会とは隔離され、姉のヴァレンタインとともに近未来歴史から離れたのに対し、ビーンは、もうひとりのエンダーとして、もうひとりのエンダーであるエンダーの兄ピーター・ウィッギンとの関わりを深めていく。おっと、これは、「シャドウ・オブ・ヘゲモン」の話であった。

話を本書に戻そう。ビーンはスラム街で生まれ、飢えを知り、死を友にしながら、生き延びてきた。尼僧に救われ、エンダーと同じ国際艦隊に入隊することとなる。

他者の愛を理解できないビーンと、他者の愛を教えようとする尼僧。

物語の終盤、エンダーが異星人バガーを滅ぼすために次々と人類の乗った艦船を破壊していく中、それがゲームではなく、本当に人々が乗っていることを知るビーンはそれゆえの苦悩を知る。そこに聖書の一節が出てきて、あらためてカードが宗教社会の人であることを思い知らされる。カードは、モルモン教徒である。

近年の作品には、初期の作品以上に宗教的愛や価値観が明確に語られる。

それが、読みにくさになっているが、一方で、客観的に他者の倫理観、宗教観について理解することができるのもカードの特徴である。

カードの宗教観、倫理観について、それを前提に読めば、語られている物語のおもしろさを減じることはない。カードはそういう部分を持つのだ。部分をもって全体を語る必要もない。もちろん部分は大切であり、私は常々「細部に神が宿る」と思っているので、カードの近年の作品に違和感はある。違和感を超えて言おう。カードはおもしろい物語を書く。そして、それは、現実の社会を理解するときに役立つ視点となる。

「子ども」「社会」「政治」「紛争」「倫理」といった、今、「壊れている」とされていることについて、カードは物語を書く。物語は、現実を解体し、再構成する力を持っている。カードがそのことを認識しているのは間違いない。

なにやらややこしいことを書いてしまった。

とにかく、「エンダーのゲーム」を読んだ後、「エンダーズ・シャドウ」を読むと、2倍楽しめることは間違いない。それ以外の、エンダーシリーズは無視しても、「エンダーのゲーム」を読んだ方には、一読をおすすめする。

(2004.6.20)

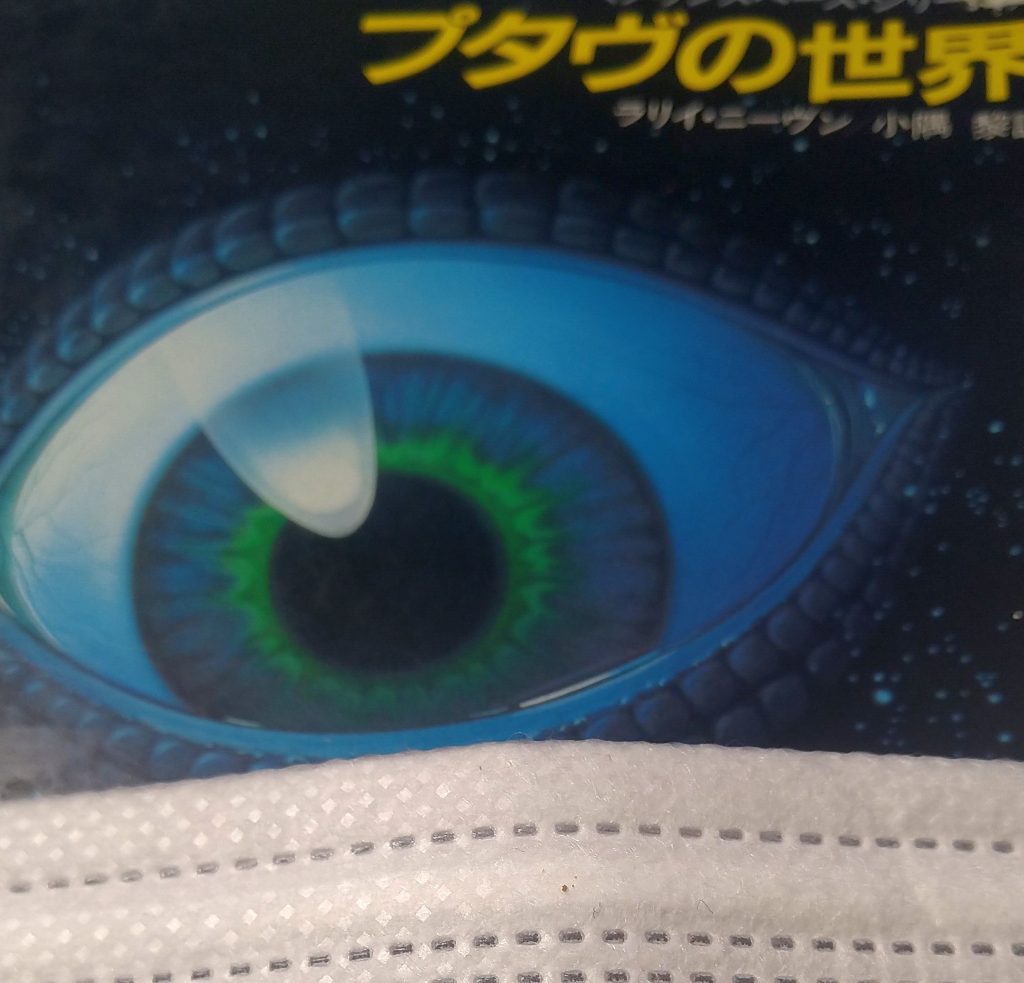

プタヴの世界

プタヴの世界

WORLD OF PTAVVS

ラリイ・ニーヴン

1966

「リングワールド」を代表作とする「ノウンスペース」シリーズであり、ニーヴンの処女長編である。22世紀初頭の地球。人口は180億人となり、小惑星帯には80万人の人口があり、地球社会とは独立し対立の関係にある。人類は太陽系外にも進出し、シリウスAの第三惑星ジンクスには、植民都市シリウス・メイタができていた。

イルカには知能があることがわかり、テレパシー能力をもつ者との間でコミュニケーションがはかられつつあった。

宇宙の支配者であったスリント人のクザノールは、宇宙船の故障により、宇宙服内部の時間を停止できる停滞フィールドの宇宙服を着て食糧惑星までの300年の旅を行い、救助を待つことにした。

しかし、救助は行われず、15億年の時がたった。

彼が埋まっていた星は地球。人類は、時間遅延のフィールドを発明し、クザノールとの出会いを果たす。

惑星ジンクスには、巨大なプロントザウルスに似た単細胞生物バンダースナッチがいた。

彼らは知性を持っていたが、クザノールの時代、それは食糧惑星のホワイトフードとして知性がないもののはずであった。

なぜ、彼らは知性を持っているのか?

スリント人はどこに行ったのか?

そして、地球人とは?

地球人はクザノールに支配されるのか?

地球と小惑星帯の緊張は戦争になるのか?

まだ、ノウンスペース・シリーズが構想されないまま、ニーヴンの処女長編は、なぞがなぞを呼ぶ形で進む。

基本はエイリアンが地球にやってきて、地球人を支配しようとし、それに対抗するというエイリアンSFの王道である。しかし、そこに描かれる宇宙に人々はひかれ、作者もひかれ、複雑な宇宙が登場する。

「リングワールド」にむけて、今、世界が広がる。

それにしても180億人かあ。大変だ。

(2004.6.15)

2022年12月再読

遠い過去に地球に訪れていた異星人クザノールを目ざめさせてしまった。人々を支配する力を持つクザノールと、クザノールの精神に触れたことで自分がクザノールだと信じ込んでしまったテレパスのラリイ・グリーンバーグは、遠い昔にクザノールが隠した秘密兵器を求めて地球から宇宙船を持ち出して海王星をめざしはじめた。その2隻を追うのは、国連科学警察の無任所要員170歳のルーカス・ガーナー。

地球から届けのない宇宙船が飛び出したことで、小惑星帯の政治リーダーは危機を覚える。ルーカス・ガーナーは、人類を滅ぼしかねない力を持つクザノールを抑え、ベルターと地球の戦争を回避できるのか?

そういう物語でもあった。

古代遺跡として海の底で発見された不思議なゴブリン像。それは実は内部の時間を停止する停滞フィールドに入った宇宙人であった。生きているのか、死んでいるのかは分からないが、もし停滞フィールドが稼働したままであれば、中の宇宙人と接触できるかも知れない。

この古代の遺跡から人類を超える力を持った何者かが登場・再生し、人類に混乱をもたらす、というのは物語のパターンである。SFであれば、高度な知性を持った異星人、未来人、過去の文明人、破壊的なロボットや異星生物、疫病等々。SFでなければ、神、天使、悪魔等々。

そこからどのように物語を展開するのか?

本筋の物語だけでなく、小惑星帯人が子供を無事に産むために開発した「出産小惑星」と、それに伴う社会のありよう、地球での限られた長寿人の生活など、異星人との大きな物語を背景にして描かれる太陽系時代の人々の物語がノウンスペースシリーズの魅力なのであろう。

エンダーの子どもたち

エンダーの子どもたち

CHILDREN OF THE MIND

オースン・スコット・カード

1996

「エンダーのゲーム」にはじまるエンダーシリーズのうち、エンダー本人のいる3千年後の世界を描いた「死者の代弁者」シリーズの第3部であり、「ゼノサイド」の後半と言ってもよい。邦題は「エンダーの子どもたち」であるが、原題は「心の子どもたち」という感じだろうか。

ところで、「ゼノサイド」が出版されたのは、1991年で、邦訳が1994年。

本書は、1996年に出され、邦訳は2001年。

ちなみに、「エンダーのゲーム」の同時代続編となる「エンダーズ・シャドウ」は、1999年に出され、2001年に邦訳。「シャドウ・オブ・ヘゲモン」が、2000年出版で、2003年邦訳。

ん?

どうして、「ゼノサイド」の後編である本書の邦訳は、「エンダーズ・シャドウ」の後なのだ?

勝手に想像してみよう。

「ゼノサイド」はあまり評判がよくなかった。しかも、本書は日本社会の影響を受けた惑星ディヴァイン・ウインド(神風)が登場し、登場人物には、ツツミ・ヨシアキ=セイジ氏などという固有名詞もある。第二次世界大戦や原爆への記述、著者謝辞やあとがきには、大江健三郎、あるいは遠藤周作の「赤い河」への記述があり、オボロ・ヒカリという名の哲学者が登場し、「あいまいな光」と名を持つではないかと指摘されている。

日本文化や日本の宗教観について書かれた海外SFはたいていひどくけなされている。

ゆえに、本書を出版しても、商業的にも、評判としてもうまみはないだろう。

ところが、「エンダーズ・シャドウ」が上梓された。なかなかおもしろく、評価されている。シリーズ化されるようでもある。エンダーシリーズが続くならば、本書だけを翻訳しないわけにもいくまい。

ということで、「シャドウ」シリーズが出たゆえに、翻訳されたのではなかろうか?

ありがたいことである。

そして、皮肉なことである。

本書には、前出の惑星ディヴァイン・ウインドでの日本宗教文化とポリネシア文化惑星パシフィカのサモア宗教文化が登場する。周辺国家、中心国家の概念について語っている。物語に、これら「周辺国家」が大きく関わる。前3作に較べて、現実社会がわかりやすく投影されている。

本書には著者あとがきがある。この文章が日本語版のためにつけられたのか、原著にあるのか不明である。著者はあとがきの中で、第二次世界大戦の日本について触れ、周辺国家、中心国家についての概念を整理し、アメリカについて考察する。そして、その考えが正しいかどうか未来にならないと分からないとする。

本書邦訳が出版されたのは2001年2月。それから半年ほどのち、911が起こり、アメリカはその正体をあらわした。同時に、日本もその正体をあらわしつつある。

本書の書くような日本は存在しない。

本書は、そのタイミングとあとがきゆえに苦笑を持って迎えられる。

SFが現実との接点を持ち、未来を語る限り、そのリスクは存在する。

著者あとがきをつけなければよかったのに。

と、物語について書くのを忘れた。死と再生の物語であり、エンダー・ウィッギンの3千年に及ぶ旅は死を赦されて終わりを告げる。

(2004.6.15)

ゼノサイド

ゼノサイド

XENOCIDE

オースン・スコット・カード

1991

「エンダーのゲーム」「死者の代弁者」の続編が本書「ゼノサイド」。直接には、「死者の代弁者」の続編にあたる。前作で、エンダーは「死者の代弁者」として惑星ルジタニアに降り立ち、ペケニーノ(ピギー)と人類の対話をとりもつ。さらに、エンダーが3千年探し求めたバガーの定住地として、ルジタニアを選ぶ。惑星ルジタニアには、すべての生命体を変異させうるウイルス・デスコラーデがあり、人類社会は、惑星ルジタニアを完全に破壊すべく、かつてエンダーが使用して以来使われたことのない究極兵器を積んだ艦隊を発進させる。それは、30年以上かけて惑星ルジタニアに訪れるであろう。そして、エンダーの姉、ヴァレンタインもまた、この新たなゼノサイド(異類皆殺し)の危機に、惑星ルジタニアを目指した。

ということで、前作から30年後の物語。

惑星ルジタニアのキリスト教社会。窩巣女王と、ペケニーノの第3の生にいるヒューマンとの対話。中国文化の影響を受け「道」を求める人々の社会である惑星パスのハン・フェイツー(韓非子)、ハン・チンジャオ(李清照)、シー・ワンム(西王母)の神をめぐる対話。

神とは何か? 宗教とは何か?

ゼノサイドを目前にした人々が、その生と死と存在を賭けて対話し、模索する。

それは、苦しみであり、苦しみに過ぎない。

苦しめ、苦しめ、苦しめ。神の前で苦しめ。

その先にこそ赦しがある…そうだ。

惑星パスの神は完膚無きまでに否定され、それゆえに、新たな神が生まれる。

それにしても、ゆるぎなきキリスト教の神よ。

異教徒にはついていけない神である。

ついていけないがゆえに異教徒でもあるのだが。

もうひとつ、変わらないテーマがある。

権力と人である。本書と、続編「エンダーの子どもたち」があまりに宗教くさく、かつ、それがキリスト教と道教や神道を語るがゆえに見逃しがちであるが、「エンダーのゲーム」以来変わらないのが、権力と人のありかた、暴力と人のありかたへの問いかけである。

これを見逃すと、読む気が失せる。

これがあるゆえに、読むのである。

権力が人をゆるがし、人が権力をつくる。

そのことへの問いかけがある。

対話ができない相手は殺しますか?

殺されるならば、殺しますか?

さて、本書「ゼノサイド」で、カードは、「フィロト」を提示する。それは神ではない。存在でもない。外側にあり、この宇宙(内側)に入って形となり、生命となり、意志となるものである。生命と生命を絡み合わせ、つなげるものである。

手塚治虫が「火の鳥」で提示したコスモゾーンそのものである。

フィロトゆえに、アンシブルが成立し、生命が誕生し、知性が知性と対話する。

即時移動もまた、すべての本質がフィロトであることを利用し、内側を記憶し、外側を経由して、もう一度内側に再構成させることで可能になった。

フィロトは神の本質か? それはわからない。

かすかに、「ハイペリオン」シリーズの「エンディミオンの覚醒」のにおいがする。

そして、エンダーは、エンダーであるゆえに、3つの肉体を生み出してしまう。

「エンダーの子どもたち」に続く。

(2004.6.15)

死者の代弁者

死者の代弁者

SPEAKER FOR DEAD

オースン・スコット・カード

1986

「エンダーのゲーム」の続編であり、2年連続ヒューゴー賞・ネビュラ賞を同じシリーズで獲得したと鳴り物入りで紹介された本である。

日本で出版されたのは1990年夏のこと。ちょうど私が放浪していた頃のことであり、住所不定ゆえに、出てすぐは買っていない。今、再読してみると、手元にあるのは2冊400円の古本で、上巻には、桜や野菊のような押し花がいくつもいくつも入っていた。場所を動かした形跡はない。再読なのだが、この古本を読んでいないのか? それとも、まさか私が押し花をしたとでも? いや、それはあるまい。となると、以前読んだ本はどうしたのだろうか? わからない。人の記憶とはおぼつかないものだ。それが自分の記憶であっても。

さて、本書は、「エンダーのゲーム」から3千年後の未来。しかし、エンダーが過ごした実時間は35年であり、彼は35歳にしかすぎない。今の私より若いのである。「較べるな!やつは天才だ」と、前著を読んだ方におしかりを受けそうである。

「エンダー」の名はゼノサイド(異類皆殺し)の別名となり、「死者の代弁者」は歴とした社会的地位を持ち、職業の名称となっている。「窩巣女王」「覇者」は伝説の書となり、初代死者の代弁者は伝説の人となる。

伝説の影で、ひとりの「死者の代弁者」たるアンドリュー・ウィッギンは、最後の窩巣女王が誕生し、種としてのバガーが再生する場所を求めてさまよい続けている。

物語は、新たな異類との出会いではじまる。

カトリック系の新植民星には、バガーに続く人類とは異なる知性、二足歩行の豚に似たピギーがいた。そして、ひとりの異類学者の死。

エンダーは、それまで同行してきた姉と別れ、その惑星に向かう。

もうひとつの知性。それは、窩巣女王。エンダーだけが知る、バガーの生き残りは請い願う。早く、星を与えよと。

さらにもうひとつの知性ジェイン。それは、即時通信システム・アンシブルで生まれた人工知性。彼女もまた、エンダーとの関わりで自我を形成し、エンダーのみが知る存在。

エンダーという個性と歴史を負う存在に多くの異類が関わり、関係を求めていく。

アーシュラ・K・ル・グィンが処女長編「ロカノンの世界」で生み出した即時通信システム・アンシブルと、現実の異星間航行で生まれるウラシマ効果による時間と空間の旅のしくみが、そのエンダーを生かし、苦しめ、物語を進ませる。

ヨーロッパのファンタジーにおいて、1000年生きた王が、王国の危機に帰ってくるという話がある。まさしく、エンダーは3000年の時を超え、伝説として登場する。

そんな物語である。

しかし、同時に、エンダーは、独身の子どももいない、20年前の罪を背負って生きる一人の人間に過ぎない。ただ、他者との共感、他者の理解が深いひとりの男に過ぎない。

目の前には、異類と人類の、人類と人類の、家族と個人の、コミュニティと個人の壁があり、誤解があり、無知があり、無理解があり、コミュニケーションが欠け、危機ばかりが広がっている。

エンダーは、介在し、ときほぐし、関わり、交わっていく。

それが、彼にも、他者にも必要なことだから。

そして、彼は、寄って立つ場所を得る。それがこの物語である。

本書には、カードの宗教観、価値観が色濃く反映されており、好き嫌いもあるだろう。「エンダー」シリーズに共通するテーマは、コミュニケーションである。コミュニケーション不足は、必ず対話により解決できる。解決する。これが、80年代終わりのひとりのアメリカに住む男によって書かれ、多くのアメリカに住む人たちが賞賛したSFである。

2004年の今日、日本に住む我々も含めて成り立つアメリカというシステムが、コミュニケーションを破壊し、人間を狂わせ、他者への無理解と誤解を強要し、同じでないからと蔑視し、虐げ、殺す。

本書を愛読した者の中にも、このシステムに身を捧げた者がいるかも知れない。一方で、本書を読み、このシステムの恐ろしさに気づいた者がいるかも知れない。

今でこそ、「エンダーのゲーム」と「死者の代弁者」は読まれて欲しい作品である。

もちろん、本書は、現代社会の暗喩を目的とした、巡礼と癒しの堅苦しい話ではない。

カードは、子どもを含む「成長」についての話を書く。これもまた、そういう話である。

カードの作品に、真なる悪は出てこない。それゆえに「死者の代弁者」が成り立つ。

惑星ルジタニアという、きわめて種類の少ない生物群でできた奇妙な生態系の話でもある。その惑星の小さなコミュニティの成長物語でもある。

なにより、前著を生き延びた「エンダー」と、姉「デモステネス」ヴァレンタインの後日談である。

そして、希望と期待を残しながら、続編「ゼノサイド(異類皆殺し)」へと続く。

ヒューゴー賞・ネビュラ賞受賞

(2004.6.9)

エンダーのゲーム

エンダーのゲーム

ENDER’S GAME

オースン・スコット・カード

1977,1985

1977年に発表された短編「エンダーのゲーム」を長編化した作品である。主人公は短編も長編も同じであり、基本的なプロットは同じだが、短編で語られていることと長編で語られていることはずいぶん異なっている。短編は、「無伴奏ソナタ」(ハヤカワ)に掲載されている。好き好きはあるが、漫画家の吉野朔美氏は連作短編集「瞳子」(小学館)の中で、「エンダー」も、「アルジャーノン」も、短編より長編の方がよいと主人公に言わしめている。

先に読むならば、長編をおすすめする。ということで、長編の評である。

いつものことながら、結末に関わる評をするので、未読の方は、ここから先、読まれない方がよい。とはいえ本作が出た当時に較べれば、結末の驚きは少ないであろう。

天才少年・少女を集めて軍人として育て上げ、司令官を養成するバトルスクール。

敵は、バガー。昆虫型の異星人である。

ハインラインの「宇宙の戦士」、ジョー・ホールドマンの「終わりなき戦争」とも似た世界。違うのは、あまりにも主人公が子どもであることだ。

主人公のアンドリュー・エンダー(終わらせるもの)・ウィッギンは、6歳でバトルスクールに入る。彼は、産児制限の厳しいこの世界で許されざる「サード」3番目の子どもであり、それは、上2人の子どもと両親の天才性から生まれた例外である。幼少の頃から、思考や行動までモニターする装置をとりつけられ、エンダーこそが戦争を終わらせる司令官になりうると考えられた。

訓練と模擬戦、昇進。ふたたび訓練と模擬戦。やがて10歳、11歳となり、エンダーのゲームがはじまる。エンダーは知らない。それが真の戦争であることを。知らないままに、彼はゲームを戦い、勝ち抜いていく。敵と戦う司令官になるために。そして、戦争が終わる。エンダーは、終わらせるものになった。

彼の物語は終わり、そして、彼の物語がはじまる。本書には、続編があり、サイドストーリーがある。そして、それは今も著者により作られている。

ここでは、「エンダー」のみについて語ろう。

さて、本書で驚くべきは、本筋のエンダーのストーリーもさることながら、インターネット社会について明確かつ正確に予測していることである。1985年当時、インターネットは黎明期であり、パソコン通信がようやく耳目を集めた頃であった。

本書では、エンダーの兄姉が、さまざまなニュースグループにハンドル名で投稿し、そのバーチャルな地位を高め、有料かつ著名なニュースグループに招待され、寄稿し、社会に対する影響力を高め、資金も集め、人脈を広げ、情報源を得、国際政治に影響を与えるまでになっていく様子を描いている。

そこまでの天才は2004年のインターネット界に登場していないが、インターネットで注目され、影響力を与え続けている個人、グループ、ニュースグループやメーリングリスト、メールマガジンは確実に増えている。

韓国では、ネチズンが現実の政治を動かすまでになっており、アメリカは公式には認めていないがエシュロンという通信傍受ネットワークを稼働している。

当時から見れば近づいたインターネット社会を鮮やかに描いているという点も、本書の特徴である。

余談だが、即時通信システムに「アンシブル」と命名するあたり、人物を書くことにこだわるカードらしい選択である。傾向はまったく異なるが、アンシブルの生みの親・アーシュラ・K・ル・グィンもまた、子どもに注目し、人物を書くことに傾注する作家である。アンシブルつながりで、ル・グィンを読まれてはいかが?

ついでにもうひとつ余談。ちょうどアーケードでのテレビゲームがはやっていた頃、テレビゲームのコンテストを各地で行って、地区予選、全国大会とすすみ、名人を選ぶというのが行われていた。そのころ、私は、これを裏で軍が主催し、最終戦が実は本当の戦争となっていて、戦わせるとか、優勝者には特別ゲームを別室でさせて、実はそれが本当の戦争だというストーリーを頭の中で考えては遊んでいた。きっとそのころ、そういうストーリーを考えた人は多かったことだろう。

ヒューゴー賞、ネビュラ賞受賞

(2004.06.03)

宇宙の戦士

宇宙の戦士

STARSHIP TROOPERS

ロバート・A・ハインライン

1959

強化防護服パワード・スーツを装着した機動歩兵がポッドで射出され、惑星に降下し、クモ型の異星人と果てしない戦争を行う。学校を卒業し、市民権を得るためには2年間の志願兵になるほかはない。市民権を得なくても、人は問題なく生きていくことができる。市民権とは参政権であり、実際の行政は軍により行われる。軍人には参政権はない。

小さなきっかけで入隊したジュリアン・ジョニー・リコは、機動歩兵に配属され、軍人として教育され、戦い、そして、自らが寄って立つ位置を得ていく。

戦争SFとして、日本やアメリカで人気を博し、同時に議論を生んだ作品である。日本では、1966年に翻訳出版されて以来、ベトナム戦争・日米安保闘争という時代状況もあって、本書をめぐって訳者、SF評論家、読者らが議論をし、それがさらに文庫版のあとがきで再構成されるほどの問題作でもある。

また、パワード・スーツの概念は、その後、大きなロボットを乗りこなすアニメーションを経て、身体と同様に動かすモビルスーツという概念を導入した「機動戦士ガンダム」などにも影響を与えたと言われている。

アメリカのSFでも、ジョー・ホールドマンの「終わりなき戦争」、オースン・スコット・カードの「エンダーのゲーム」は、「宇宙の戦士」の状況を色濃く反映した作品となっている。この3作品は「敵」の性質が似通っている。「終わりなき戦争」のトーランは、すべてがクローンであり個人という概念を持たない。「エンダーのゲーム」のバガーは、シロアリやハチ、アリのような社会昆虫型であり、唯一女王が意志を持ち、他の個体は、我々の細胞と同様のものに過ぎない。女王が死ねば、すべて生存できないのである。「宇宙の戦士」のクモは、頭脳グモ、女王グモ、戦闘グモなどの機能分化した社会昆虫型である。いずれも、昆虫型であり、どの戦争も、コミュニケーションが成立しないことで起こっている。

詳細な戦いと訓練のシーン。軍というシステムの描き方。後続の「終わりなき戦争」「エンダーのゲーム」が、本書に影響を受けていることは明らかである。

だからといって、ホールドマンやカードがハインラインの同様の哲学を持っているというわけでもない。

日本で本書を語るとき、作品の内容のみならず、作者の立場や哲学を探るということになってしまう。

反戦の意志が強かった70年代はもとより、自衛隊をイラン戦争に出兵させ、軍という「正しい」呼称に変え、憲法を変えるという議論が違和感なく繰り広げられる現在においても、本書は、単なるフィクションを超えた迫り方をしてくるのだ。

それゆえ、作品それ自体ではなく、作者についても考えてしまうのであろう。

ハインラインは、筋金入りの自由主義者であるとされる。政府も、国家も、なにもかも、個人の意志と身の律し方、道徳や宗教に依拠し、そこから帰属や自由を考える。同時に、現実主義者、たぐいまれなエンターテイナーでもある。

アメリカ人が理想とするアメリカ人を体現しようとする作者である。

それゆえに評価され、人気を博し、同時に唾棄される。

強い意志をもったハリウッド映画のようなものである。

だから、本書を単に楽しむのもよいし、戦争と平和、個人と国家、社会、自由と規制について考えるのもよい。 その点では、村上龍の「5分後の未来」も同様の作品であろう。

本書が書かれてから半世紀、いま、アメリカは覇権国家となり、「テロとの戦い」という不明瞭な戦争の中で、国内、国外に威圧を与えている。個人と国家の関係はゆらぎ、再構成を迫られつつある。

他者との関わりにおいて、戦争=組織化された暴力というコミュニケーション方法しか知らないというのは、不幸である。

ところで、私が持っている版(1976年の14刷、ハヤカワSF文庫)では、スタジオぬえが表紙やイラストを描いている。このパワード・スーツ・イラストの影響力は大きかった。SFアニメ興隆期だねえ。

ヒューゴー賞受賞

(2004.5.31)

火星年代記

火星年代記

THE MARTAN CHRONICLES

レイ・ブラッドベリ

1946

本書は、レイ・ブラッドベリの代表作である。幻想的な修辞に彩られた「もうひとつの火星」。はじめて読んだのは中学の終わりか高校のはじめの頃だった。小笠原豊樹氏の手になる美しい翻訳に感銘し、美しくも恐ろしい未来をかくも描ききることに驚愕した。

萩尾望都の世界、本書ののちに知った内田善美の世界とも共通する世界を識る力を持つ作家である。

年代記として、西暦をつけた短編の連作でつづられた本書でも、とりわけ忘れられないのは、冒頭の「一九九九年一月 ロケットの夏」最後の2作「二〇二六年八月 優しく雨ぞ降りしきる」「二〇二六年一〇月 百万年ピクニック」であった。「ロケットの夏」の鮮やかな光景は、物語を期待に満ちたものにした。「優しく雨ぞ降りしきる」の核戦争後の風景は、当然のようにヒロシマを思い出させ、その美しさと静かな恐怖は、70年代、80年代を通じて、私の脳裏に焼き付いた。

今回、ずいぶんと久しぶりに読み返してみて、ちょうど本書が記した年代に生きていることに驚いてしまった。もちろん、こちらの年代記には、火星人もいなければ、彼らを疫病で絶滅にも追いやっておらず、アメリカは自由に満ちておらず、最終戦争の準備は進んでいない。戦争は続いているが。

今回、とりわけ印象に残ったのは、「空のあなたの道へ」「第二のアッシャー邸」「オフ・シーズン」である。

「空のあなたの道へ」は、2003年6月に、黒人たちが一斉に仕事を放棄し、自由を求めて火星に旅立ってしまう物語である。本書が出版されたのは第二次世界大戦直後の1946年のことである。それでも、黒人は真の意味で解放されないことを、ブラッドベリは喝破している。

「第二のアッシャー邸」は、ブラッドベリの本領発揮である。幻想や文学を許されない社会で生み出された火星の「アッシャー邸」。現実と幻想が交差し、科学に使われるものと科学を使うものが交差する。ポーの詩が美しく生きている。

「オフ・シーズン」は、火星のホットドッグ屋の話である。「二つの世界を通じて、いちばん上等のホットドッグ! ホットドッグスタンドの一番乗り! 最上の玉葱と、唐辛子と、芥子!」を用意して、火星に来る客を待つ男の話である。おいしそうではないか。話はなんとも寂しい限りなのだが、結局誰も食べることのなかったこのホットドッグ、ぜひ食べてみたいものである。

さて、細部の気に入った情景ばかりを書き連ねているが、本書は、多くの「火星」文学に影響を与えてきた作品である。書かれた当時として考えても、科学考証は浅いが、科学技術と人間のありようについては的確に危惧し、指摘し、幻想の力を発揮する。

テレパシーを持ち、優しく、静かに滅んでいく火星人と、核戦争で滅んでいく地球人の対比は、時代を超えて、私たちのありようについて問いかける。

だからこそ、科学技術=合理的だと誤った等式に頭を縛られている人たちは、本書を嫌うのであろう。人間がそもそも不合理である以上、この等式は成立しないのである。

もちろん、本書は、書かれた時代に縛られる。核戦争の恐怖、アメリカの光と影。さらに、たとえば、「第二のアッシャー邸」では、その世界を生み出すために、周囲にDDTを1トン使って、昆虫などを抹殺するのだが、これは、DDTが安全な万能殺虫剤だったころの表現である。テレビではなく、ラジオの時代。2005年でも、地球の人口は20億人にしか過ぎず、建材は木材中心であったりする。

古きよき、そして、今も続く恐ろしき時代を知る1冊である。

ところで、私の手元にある本書は、ハヤカワ文庫NVである。このころ、P・K・ディックの短編集もNVだったりした。NVはノベルである。ハヤカワの不思議な時代である。

(2004.5.26)